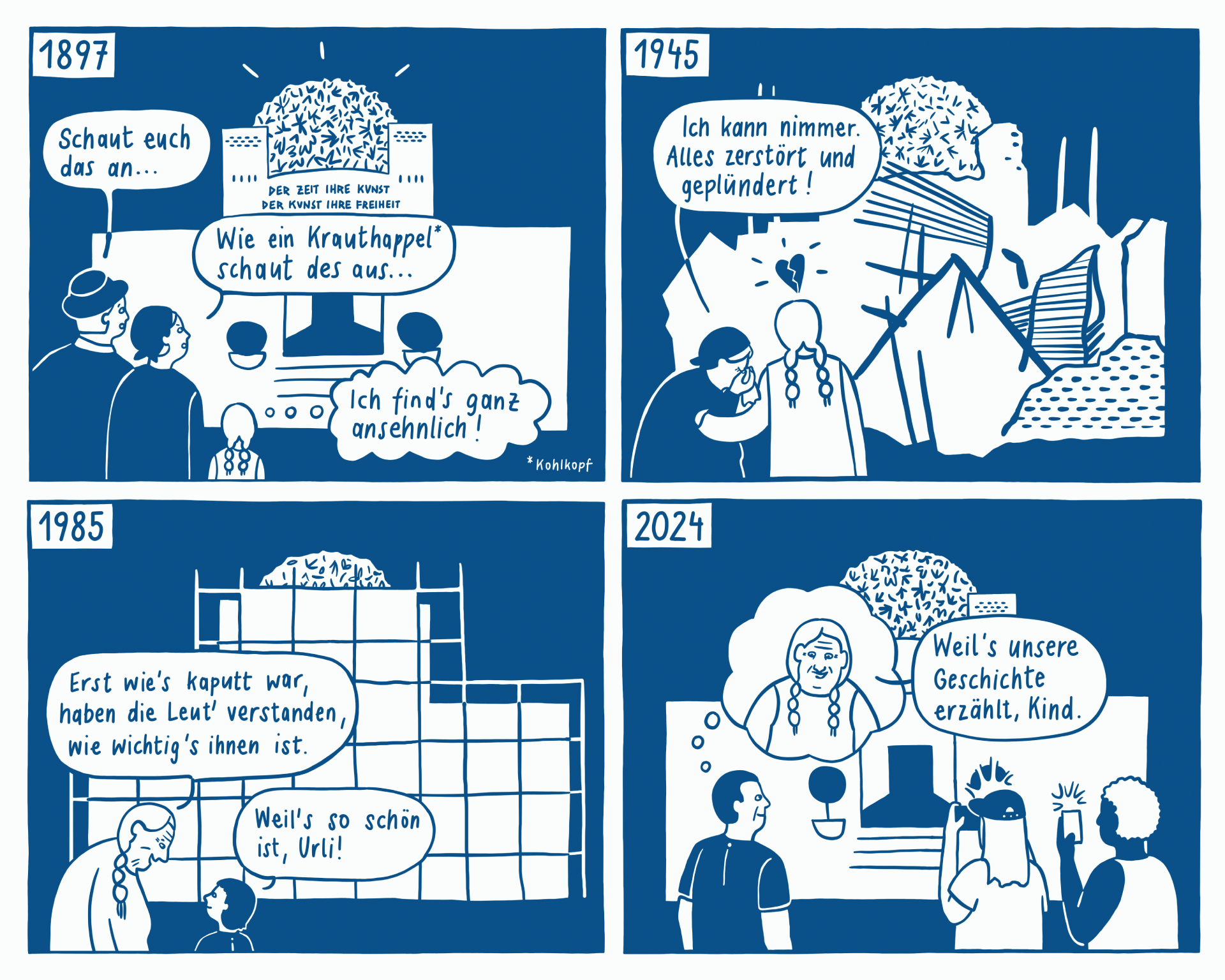

Comic: Pia Plankensteiner

Comic: Pia PlankensteinerKulturgüter sind Teil unserer Geschichte. Bestehen sie über längere Zeit hinweg, werden sie zum Schauplatz von Ereignissen und zu Bausteinen unserer Vergangenheit. Dabei können ihnen im Laufe der Zeit unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben werden.

Betrachtet man die Wiener Secession ist ihre Vergangenheit von Konflikten geprägt. Dies beginnt mit ihrem Bau im Jahr 1897, der Kritik an ihrer Ästhetik und der Frage, wo dieses neuartige Gebäude stehen darf. Denn auch die Vorstellung von Schönheit und Architektur ist in stetem Wandel. Damit kann bereits die Gestaltung eines Objektes selbst zum Geschichtsträger und Wissensvermittler werden, indem es die Vorstellungen und Lebenswelten unterschiedlicher Epochen widerspiegelt. Dies ist auch mit der Frage verbunden, was wir als bedeutend und schützenswert empfinden.

1945 wurde die Secession durch Bombeneinschläge beschädigt, in Brand gesetzt und geplündert. Psychologische Studien zeigen, dass unsere Kultur und damit Kulturgüter an Bedeutung gewinnen, wenn wir uns in Krisensituationen befinden und unser Leben als bedroht wahrnehmen. Die Wiederherstellung beschädigter Kulturträger nimmt daher für Gesellschaften eine wichtige Rolle ein. Auch die Wiener Secession wurde nach dem Krieg wiederaufgebaut und 1985 generalsaniert. Heute ist sie eine beliebte Sehenswürdigkeit.

In bewaffneten Konflikten gehen Kulturgüter, wie historische Gebäude, antike Schriften, Bücher oder Kunstobjekte häufig für immer verloren. Dies stellt nicht nur einen Verlust für die Gesellschaft dar, sondern auch für den einzelnen Menschen. Als Träger persönlicher Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen können Kulturgüter ein Teil der eigenen Lebensgeschichte werden.