War Determination Planning

von Milan Vego

Kurzfassung

◄ Die Erfahrung hat wiederholt gezeigt, dass ein - selbst entscheidender - Sieg in der Hauptkampfphase eines Feldzugs die Erreichung der politischen Zielsetzungen eines Krieges nicht sichern kann, wenn der strategische Erfolg nicht in der Phase nach den Feindseligkeiten konsolidiert wird. Erfolg oder Misserfolg der Phase nach den Kampfhandlungen hängt in großem Maße vom Erfolg der Kriegsbeendigung ab, für die ein vernünftiger, von der operativen Führung vor dem Beginn des Feldzugs vorbereiteter und letztlich fachkundig umgesetzter Plan Voraussetzung ist.

Der Erfolg eines Planes zur Kriegsbeendigung hängt in hohem Maße davon ab, zeitgerechte, passende schriftliche Richtlinien von der politischen Führung zu erhalten. Ist der Feldzug im Gange, obliegt es dem Befehlshaber, die Lage zu beobachten und neu zu bewerten und seine Pläne abzuändern, inklusive des Plans für die Kriegsbeendigung.

Kriegsbeendigung ist sehr schwierig zu erreichen, weil jede Seite bestrebt ist, bessere Konditionen als vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten zu erlangen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die emotionalen und psychologischen Auswirkungen eines Krieges eine zusätzliche Kompensation erfordern. Je größer die Anstrengungen eines Krieg Führenden und seine Kriegskosten, desto vehementer wird er seine Friedensbedingungen vertreten.

Das Ergebnis des Prozesses zur Kriegsbeendigung hängt in hohem Maße davon ab, ob die siegreiche Seite darauf aus ist, unbegrenzte oder limitierte strategische Zielsetzungen zu erreichen. In einem Krieg mit unbegrenzten Zielsetzungen ist der gesamte Beendigungsprozess viel einfacher als in einem mit limitierten Zielen, weil die siegreiche Seite kein Entgegenkommen des Verlierers hinsichtlich ihrer Forderungen benötigt.

Die Wahl des richtigen Zeitpunkts und die Bedingungen für die Beendigung eines Krieges und der nachfolgende Verhandlungsprozess ist die exklusive Domäne der politischen Entscheidungsträger. Allerdings sind der Input des Befehlshabers in den Prozess und auch seine Fähigkeit, dem Erfolg der Verhandlungen förderliche Bedingungen zu schaffen, sowie der sich daran anschließende Erfolg der Phase nach dem Ende der Feinseligkeiten kritische Faktoren bei der Erreichung der politischen Zielsetzungen und des gewünschten Endstatus. Dies impliziert auch ein gesundes Verhältnis und kontinuierliche Kommunikation zwischen der politischen Führung und dem Befehlshaber auf dem Kriegsschauplatz; anderenfalls ist das Versagen, die ultimativen Ziele des Krieges zu erreichen, unvermeidbar. ►

Volltextversion

War Determination Planning

Wie man Kriege beendet

Die Begriffe Krieg und Konflikt werden insofern oft austauschbar verwendet, als sie denselben Gegenstand bezeichnen. Allerdings impliziert Krieg ausnahmslos Gewalt und den extensiven Einsatz von Streitkräften, während im Gegensatz dazu ein Konflikt nicht unbedingt den Einsatz militärischer Kräfte von irgendeiner Seite inkludiert. Dennoch stehen Krieg und Konflikt in einer Wechselbeziehung. Ein Konflikt geht üblicherweise einem Krieg voraus, und ein Kriegsende ist oft nicht gleich bedeutend mit einem Konfliktende.

Kriege werden immer mit politischen Absichten geführt. Ihr Ziel sollte es sein, einen "besseren" Frieden am Kriegsende zu erreichen. Die Erfahrung hat wiederholt gezeigt, dass ein - selbst entscheidender - Sieg in der Hauptkampfphase eines Feldzugs die Erreichung der politischen Zielsetzungen eines Krieges nicht sichern kann, wenn der strategische Erfolg nicht in der Phase nach den Feindseligkeiten konsolidiert wird. Erfolg oder Misserfolg der Phase nach den Kampfhandlungen hängt in großem Maße vom Erfolg der Kriegsbeendigung ab, für die ein vernünftiger, von der operativen Führung vor dem Beginn des Feldzugs vorbereiteter und letztlich fachkundig umgesetzter Plan Voraussetzung ist.

Carl von Clausewitz, B. H. Liddell Hart und andere klassische Militärtheoretiker haben die Bedeutung der Kriegsbeendigung betont. Leider liegt das Hauptaugenmerk der Befehlshaber auf einem Kriegsschauplatz fast ausschließlich darauf, wie sie den Gegner in der Hauptkampfphase eines Feldzugs besiegen können. Kaum ein Gedanke - wenn überhaupt - wird auf die Planung und Durchführung der Operationen nach Kriegsende und noch weniger auf die Kriegsbeendigung verschwendet. Was nur allzu oft vergessen wird: Militärische Siege sind nutzlos, wenn sie nicht zur Vollendung der politischen Zielsetzungen und schlussendlich zur Erreichung des gewünschten (strategischen) Endzustandes führen.

Konflikt im Vergleich zu Krieg

In den Beziehungen zwischen zwei oder mehr Staaten bzw. zwischen Gruppen innerhalb eines Staates gibt es natürliche Meinungsverschiedenheiten über politische, diplomatische, wirtschaftliche, religiöse, ethnische oder andere Fragen. Der Status eines Disputs ist dann gegeben, wenn die Differenzen über irgendeines dieser oder ähnlicher Themen tiefer greifend sind. Ein Disput wird zum Konflikt, wenn fundamentale Differenzen über Wahrheiten, Werte und Interessen auftauchen, die schwierig in Einklang zu bringen sind.(Fußnote 1/FN1) Zum Unterschied von einem "normalen" Konflikt ist ein Krieg ein größerer Konflikt zwischen Staaten oder organisierten Parteien innerhalb eines Staates, der durch den Einsatz militärischer Macht charakterisiert ist.(FN2) In jedem Krieg ist die wichtigste Frage, wie man den Feind zwingt, bedingungslos die eigenen Forderungen zu akzeptieren, oder - wenn das nicht möglich sein sollte - wie man den Krieg beendet und schlussendlich doch noch ein zufrieden stellendes Resultat erzielt. Die Entscheidungen, in den Krieg zu ziehen bzw. ihn zu beenden, liegen ausschließlich im Bereich der Politik bzw. der Strategie, nicht des Militärs. Krieg und Frieden stehen in Wechselbeziehung und können nicht voneinander isoliert betrachtet werden.

Unbegrenzte, verglichen mit begrenzten Zielsetzungen

Das Ergebnis des Prozesses zur Kriegsbeendigung hängt in hohem Maße davon ab, ob die siegreiche Seite darauf aus ist, unbegrenzte oder limitierte strategische Zielsetzungen zu erreichen. In einem Krieg mit unbegrenzten Zielsetzungen ist der gesamte Beendigungsprozess viel einfacher als in einem mit limitierten Zielen, weil die siegreiche Seite kein Entgegenkommen des Verlierers hinsichtlich ihrer Forderungen benötigt.(FN3) Wenn das nackte Überleben des Gegners auf dem Spiel steht, sollte man einen viel größeren Widerstand zur Erreichung eines Kriegsendes zu vorteilhaften Bedingungen vorwegnehmen. Die ursprünglich definierten unbegrenzten Zielsetzungen sollten geändert, modifiziert oder sogar aufgegeben werden, wenn die Tendenz in der militärischen Lage sich als unvorteilhaft erweist; andernfalls könnte es nicht nur zu einer Reihe von Rückschlägen kommen, sondern der Krieg selbst könnte in einer Niederlage enden, wie es der Fall des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg zeigt.

In einem Krieg mit limitierten Zielsetzungen geht es nicht um Regimewechsel und die Besetzung des gesamten feindlichen Territoriums. Aus diesem Grund riskiert man für begrenzte politische Ziele nicht alles und setzt auch in einem solchen Krieg nicht alle zur Verfügung stehenden Kräfte ein.(FN4) Der Golfkrieg 1990/91 war ein begrenzter Krieg, weil die von den USA geführte Koalition niemals beabsichtigte, die gesamten irakischen Streitkräfte zu besiegen und das gesamte irakische Territorium in Besitz zu nehmen. Die USA wollten Saddam Hussein durch die interne Opposition beseitigt sehen, ohne aber die territoriale Integrität des Irak zu gefährden. Die Koalition wollte keinen so vollständigen Sieg über den Irak, dass das nachfolgende Vakuum vom Iran zur Unterstützung von Aufruhr im Irak hätte ausgenützt werden können.(FN5) Jedoch waren die USA nicht willens, diese Zielsetzung direkt zu verfolgen. Darüber hinaus wollten sie nicht in das Nation Building und in die humanitären Hilfsoperationen involviert werden, die notwendigerweise mit dem Sturz des irakischen Regimes Hand in Hand gehen würden. Daraus resultierte eine ernste Diskrepanz zwischen den ehrgeizigen Zielen und bescheidenen Mitteln, die von den USA und ihren Koalitionspartnern zur Anwendung gebracht wurden. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Beendigung des Golfkrieges nicht nur konfus und zwiespältig war, sondern auch unbeabsichtigte und nachteilige Konsequenzen für US-amerikanische nationale Interessen hatte.(FN6)

Kriegsbeendigung - Konfliktlösung

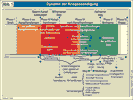

Kriegsbeendigung ist die Einstellung aktiver bewaffneter Feindseligkeiten zwischen zwei oder mehr Kriegsparteien.(FN7) Sie signalisiert nur einen militärischen - und keinen politischen - Sieg. Formell beginnt die Kriegsbeendigung mit der Erreichung der militärischen oder dem Kriegsschauplatz angemessenen strategischen Zielsetzungen und endet mit dem tatsächlichen Einsetzen der den Feindseligkeiten nachfolgenden Phase (vgl. Abb. 1). Die zeitliche Dauer dieser dem Kriegsende folgenden Übergangsphase hängt von der Art des Krieges und der Maßgeblichkeit des Sieges über den Gegner ab, ebenso davon, ob beide Seiten einer Verhandlungslösung für die Feindseligkeiten zustimmen. Kriegsbeendigung ist zwar eine Voraussetzung für eine Friedenslösung, aber keine Bedingung für einen dauernden Frieden. Die einem Konflikt zu Grunde liegenden Ursachen können noch immer im Hintergrund vorhanden sein, um irgendwann in der Zukunft wieder aufzuleben. Der Konflikt kann auch in anderen Erscheinungsformen wie Terror, Aufstand, Cyberwar, wirtschaftlicher Zerrüttung oder Akten zivilen Ungehorsams weiter andauern.(FN8) Konfliktlösung bedeutet das Ende eines Konflikts. Sie wird als Prozess beschrieben, der die Ursachen eines Konflikts beseitigt und eine endgültige Beilegung erreicht.(FN9) Sie wird auch als der Prozess beschrieben, der den Status von Spannungen zwischen zwei oder mehr Staaten löst und diese auf einem Niveau hält, das mit der fortgesetzten friedlichen Verfolgung ihrer individuellen und kollektiven Wünsche und Ziele konsistent ist.(FN10) Anders ausgedrückt bedeutet Konfliktlösung die Erreichung der politischen Zielsetzungen und signalisiert einen politischen Sieg für eine Seite in einem Konflikt. Ohne erfolgreiche Konfliktlösung sind nach einem Ende der Feindseligkeiten die Früchte eines eventuellen Sieges essenziell verschleudert. Im operativen Sinn bedeutet Konfliktlösung die Konsolidierung des strategischen Erfolgs, der in der Hauptkampfphase eines Feldzugs errungen wurde. Konfliktlösung ist manchmal ein langer Prozess, der in erster Linie durch den Einsatz nicht-militärischer Machtmittel erreicht wird, obwohl manchmal der Einsatz militärischer Instrumente unabdingbar ist.(FN11)

Kriegsbeendigung

Das ultimative Ziel eines Krieges ist es, einen besseren Friedensstatus zu erreichen - und sei es auch nur vom eigenen Standpunkt aus gesehen. Daher ist es essenziell, einen Krieg mit diesem zentralen Gedanken zu führen.(FN12) Den Frieden zu gewinnen ist ebenso wichtig wie den Krieg zu gewinnen. Dies erfordert die vernünftige Anwendung von Gewalt und das Wissen um den richtigen Zeitpunkt zur Beendigung der Feindseligkeiten.(FN13) Kriegsbeendigung ist die Hauptverantwortung von Politik und Strategie; sie ist sowohl eine Wissenschaft wie eine Kunst.

Kriegsbeendigung ist sehr schwierig zu erreichen, weil jede Seite bestrebt ist, bessere Konditionen als vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten zu erlangen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die emotionalen und psychologischen Auswirkungen eines Krieges eine zusätzliche Kompensation erfordern. Je größer die Anstrengungen eines Krieg Führenden und seine Kriegskosten, desto vehementer wird er seine Friedensbedingungen vertreten.(FN14) In einem Krieg können die Feindseligkeiten noch lange nach dem Zeitpunkt andauern, an dem der Ausgang des Krieges entschieden wurde.

Um erfolgreich zu sein, sollte Kriegsbeendigung über den rein militärischen Sieg hinaus betrachtet werden. Ihr Erfolg hängt in hohem Maße vom wahrgenommenen Wert des politischen Gewinns oder Verlustes ab. Der Instinkt der Selbstbewahrung kann für eine oder auch beide Seiten eine machtvolle Anregung sein, die Kämpfe einzustellen. Ein Krieg Führender ändert üblicherweise nicht leicht seine Zielsetzungen wegen eines militärischen Rückschlags.(FN15) Die Beendigung eines Krieges kann auf das rationale oder nicht-rationale Kalkül von Kosten und Nutzen für jede der beiden Seiten basiert werden. Ein rationales Kalkül setzt voraus, dass rationale Akteure rationale und angemessene Entscheidungen treffen, wenn sie mit konkurrierenden Alternativen konfrontiert werden, mit denen jeweils Kosten oder Profite verknüpft sind, die den Akteuren bekannt oder zu einem bestimmten Preis erwerbbar sind.(FN16) Allerdings machen die tief greifende Unsicherheit in jedwedem Krieg, die Rolle von Zufall und reinem Glück und der unabhängige Wille und Aktionen des Feindes eine rationale Kriegsbeendigung in der Praxis schwierig. Jede Kriegspartei muss nicht nur mit den unsicheren Folgen ihrer eigenen Entscheidungen fertig werden, sondern auch Aktionen und Reaktionen des Gegners korrekt antizipieren.(FN17) Ein rationales Kalkül basiert auch auf der Überlegung, dass Nationen Kriege in Verfolgung von Nachkriegszielsetzungen ausfechten, deren Nutzen die Kosten ihrer Erreichung übersteigen. Kosten und Nutzen werden während der gesamten Kriegsanstrengungen abgewogen, und sobald die Ausgaben das Ausmaß der politischen Zielsetzung übertreffen, muss dieses Ziel aufgegeben werden; Frieden ist die Folge davon.(FN18) Diese Theorie ist jedoch nicht realistisch. Die für ein rationales Kalkül erforderliche Information ist nicht vollständig und schlichtweg nicht erzielbar. Selbst wenn die gesamte Information verfügbar wäre, existierte die Fähigkeit nicht, Kosten gegen Nutzen in einer objektiven Weise hochzurechnen. Eine rationale Theorie schließt Leidenschaften und Züge des menschlichen Faktors bei der Prüfung und Anpassung existierender Politiken und der Analyse verfügbarer Daten völlig aus.(FN19) Obwohl neue Information zu einer neuen Beurteilung und einer Änderung der Zielsetzungen führen kann, kehren Regierungen kaum jemals ihre Entscheidungen um, wenn sie sich einmal für Krieg entschieden haben.(FN20) Ein Staat kann möglicherweise eine rationale Entscheidung zur Kriegsbeendigung treffen, aber die vom Feind, den Verbündeten oder den Koalitionspartnern präsentierten Umstände können ihm die Ausübung dieser Entscheidung versagen.(FN21) Im Gegensatz dazu nimmt ein nicht-rationales Kalkül richtigerweise an, dass die Politik für die Fortsetzung oder Beendigung eines Krieges vom Wettbewerb zwischen Individuen und Behörden geprägt ist, die eher ihre eigenen Interessen als die gesamtstaatlichen verfolgen.(FN22) Nicht-Rationalität im Prozess der Kriegsbeendigung kann das Ergebnis von Friedensverhandlungen in signifikanter Weise bestimmen. Darüber hinaus kann sie durch die Weigerung der politischen Führung, die Feindseligkeiten über jede vernünftige Hoffnung zur Kriegsbeendigung zu günstigen Konditionen hinaus zu beenden, einen Krieg signifikant verlängern. Dies trifft besonders auf Staaten mit diktatorischen bzw. autoritären Führern zu, wie die Beispiele Adolf Hitler und Saddam Hussein belegen. In Kriegszeiten kann die Rolle eines Individuums signifikant anwachsen. Es kann durch die Verzögerung oder Vermeidung einer Entscheidung der eigenen Sache großen Schaden zufügen. Ist die Führung in den Händen weniger konzentriert, wird es wichtiger, nicht-rationale Elemente in der Planung für Kriegsbeendigung in Rechnung zu stellen.(FN23) Ein Krieg kann mit einem Sieg, einem Fehlschlag oder einer Niederlage enden. Die meisten Konflikte gehen mit Verhandlungen zwischen den gegnerischen Parteien zu Ende. Dies trifft insbesondere auf Kriege mit limitierten politischen Zielsetzungen zu, weil beide Seiten für die Kosten der fortgesetzten militärischen Anstrengungen empfänglich und geneigt sind, diese gegen den erwarteten Nutzen der begrenzten politischen Zielsetzungen abzuwägen.(FN24) In den letzten 200 Jahren endete mehr als die Hälfte aller Kriege in Verhandlungslösungen.(FN25) Allerdings haben einige Kriege kein formales Ende, weil die besiegte Seite nicht willens ist zu verhandeln oder es keinen Verhandlungspartner gibt. Solche Konflikte erleben oft eine Transformation in Aufruhr und Aufstandsbekämpfung, wie man gegenwärtig am Beispiel Afghanistans oder Iraks sehen kann.

Die siegreiche Seite kann eine Feuereinstellung, einen Waffenstillstand oder eine Waffenruhe als Vorspiel für die Kapitulation der verlierenden Partei erzwingen. In anderen Fällen kann der Krieg mit einem formellen Friedensvertrag enden wie z.B. in den Napoleonischen Kriegen 1815 oder dem Ersten Weltkrieg 1919. Heute werden formelle Friedensverträge höchst selten unterzeichnet. Eine andere Art der Kriegsbeendigung ist eine von einer Reihe von Verträgen gefolgte Kapitulation. Ein Krieg kann auch durch den Rückzug einer Seite enden, wie die Beispiele des Rückzugs von Somalia im Äthiopienkrieg 1978 oder der Volksrepublik China aus umstrittenen Grenzgebieten mit Vietnam 1979 gezeigt haben.(FN26) Ein Krieg kann durch Verhandlungslösung oder einseitige Aktion beendet werden. Im Krieg befindliche Staaten können direkt miteinander oder über eine Drittpartei verhandeln. Ein verhandelter Waffenstillstand oder eine Feuereinstellung kann vor oder nach dem Ende der Feindseligkeiten eintreten. Eine einseitige Aktion kann die Form von Kapitulation, Vernichtung, Vertreibung oder Rückzug annehmen.(FN27)

Kriegsbeendigung durch Verhandlungen

Ob die politischen Zielsetzungen durch den Einsatz militärischer Kräfte oder eine Verhandlungslösung erreicht werden, hängt von der Art des Krieges, dem Ausmaß der strategischen Zielsetzungen und der Fähigkeit eines Akteurs, dieses Ziel zu erreichen, ab. Staaten ziehen es vor, während Feindseligkeiten nicht zu verhandeln, weil dies Schwäche signalisieren könnte; darum kamen in der Vergangenheit die meisten Angebote für solche Verhandlungen von Drittparteien. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass Verhandlungen leicht Gefahr laufen, den gewünschten Endstatus zu verfehlen. Verhandlungen sind deshalb üblicherweise nicht erfolgreich, bis der Ausgang des Krieges militärisch entschieden und von beiden Krieg Führenden akzeptiert ist.(FN28) Die Gründe für den Eintritt in Verhandlungen können unterschiedlichster Natur sein. Politische Führer treten manchmal in Verhandlungen ein, um die gegnerische Innenpolitik zu beeinflussen: Verhandlungen können einer Friedenspartei Auftrieb verleihen oder das gegnerische Regime unterminieren, und bessere Konditionen können unter Umständen mit einer neuen politischen Führung des Gegners erzielt werden. Manchmal können Verhandlungen auch notwendig sein, um zuhause die Unterstützung für die Kriegsanstrengungen zu fördern. Es ist für eine demokratische Regierung schwierig, Unterstützung durch die Öffentlichkeit zu lukrieren, wenn die Führung Friedensgespräche rundweg ablehnt.(FN29) Die Bereitschaft eines Gegners zu ernsthaften Verhandlungen wird von seiner Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines künftigen Erfolgs beeinflusst.(FN30) Den Willen des Gegners zu beseitigen, den Frieden zu stürzen, hat sowohl physische als auch psychologische Aspekte. In der Praxis ist dies schwierig zu erreichen. Dieses Problem kann noch vergrößert werden durch Forderungen des Siegers, die als zu drückend oder unehrenhaft empfunden werden, durch das Versagen, die Regierung oder das Volk des besiegten Staates von der Niederlage zu überzeugen, oder die Erfolglosigkeit, die politische Führung des Krieges mit den Konsequenzen der Niederlage zu diskreditieren. Manchmal mag auch ein Regimewechsel erforderlich sein.(FN31) Inflexibilität kann den Gegner dazu verleiten, härter zu kämpfen und damit den Krieg zu verlängern; die Größe des Blutvergießens und der Gewalt im Krieg hat große Auswirkungen auf den folgenden Frieden.(FN32) Eine enge Beziehung existiert zwischen dem, wie weit jemand militärisch geht und was er politisch verlangen kann. Je größer die Forderungen gegenüber dem Verlierer ausfallen, desto weniger ist dieser geneigt nachzugeben und desto größer die Anstrengung, ihn dazu zu zwingen. Der preußische und deutsche Kanzler Otto von Bismarck war ein Meister in der Disziplin, seine Gegner durch moderate Forderungen zum Einlenken zu bewegen. In einem Krieg, der für limitierte Zielsetzungen geführt wird, sollte die Entscheidung zur Kriegsbeendigung eine beiderseitige, das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen Sieger und Verlierer sein.(FN33) Die Entscheidung für einen Verhandlungsbeginn zur Kriegsbeendigung kann auch aus einem Wandel der politischen Zielsetzungen resultieren, weil eine oder beide Seiten zum Schluss gekommen sind, dass die Fortsetzung der Feindseligkeiten kontraproduktiv ist. In anderen Fällen könnte entweder die stärkere oder schwächere Seite zum Schluss kommen, dass eine Verzögerung im Verhandlungsbeginn vorteilhaft sein könnte, weil sie die daraus resultierenden verringerten Feindseligkeiten zur Regeneration ihres Kampfpotenzials nutzen könnte.(FN34) Verhandlungen können für eine Kriegspartei attraktiv sein, wenn sie keine Chance sieht, einer Eskalation des Gegners anders zu begegnen. Obwohl schlussendlich eine Kriegsbeendigung zu akzeptablen Bedingungen außer Reichweite sein dürfte, besteht immer noch Hoffnung, dass Begrenzungen über die Kriegführung verhandelt werden können. Gespräche zu einer Verhandlungslösung könnten auch der Preis für eine Zusammenarbeit mit Verbündeten oder einer Koalition sein. Wenn ein Staat ohne Verbündete oder Koalitionspartner nicht gewinnen kann, könnten eine Reduzierung der politischen Zielsetzungen und Verhandlungen notwendig werden, um ihre Kooperation zu sichern. Erscheint eine akzeptable diplomatische Lösung wahrscheinlich, könnte eine Seite versucht sein, Zugeständnisse zu erlangen, die ihre Fähigkeit zur Wiederaufnahme entscheidender Offensivoperationen stärken könnten. So könnten beispielsweise der Rückzug aus Schlüsselgelände oder Waffenstillstandsbedingungen dazu genützt werden, die Chancen eines künftigen Überraschungsangriffs zu steigern.(FN35) Ein Hindernis bei Verhandlungen ist der Umstand, dass die Unterbreitung eines ersten Verhandlungsangebotes als Schwächezeichen ausgelegt werden könnte, quasi als Bitte um Frieden. Politische Führer fürchten, dass dieses erkannte Schwächezeichen die Gegenseite ermutigen könnte, einen härteren Kurs am Verhandlungstisch zu fahren. Das Zögern vor einem ersten Schritt ist öfter ein Hindernis für die schwächere als die stärkere Seite.(FN36) Ein Verhandlungsbeginn wird oft dadurch erschwert, dass eine Seite ihre Kriegsziele übertreibt, um Unterstützung im Inneren zu generieren. Die politischen Zielsetzungen in einem begrenzten Krieg reichen kaum aus, um die Bevölkerung zu großen Opfern zu motivieren. Aus diesem Grund rechtfertigt eine Regierung Krieg oft als notwendig, um vitale wirtschaftliche Interessen zu schützen, was wiederum ein großes Hindernis für Verhandlungen abgeben kann, weil der Gegner schwere Bedenken über die Aufrichtigkeit desselben ins Treffen führen kann. Ein weiteres mögliches Hindernis besteht darin, dass die Bevölkerung nicht willens ist, Verhandlungen zu akzeptieren, insbesondere wenn der Krieg lang und brutal war.(FN37)

Die Rolle von Streitkräften

Kriegsbeendigung besteht aus politischen, diplomatischen, militärischen, wirtschaftlichen, informatorischen und anderen Komponenten. Offensichtlich ist die Anwendung militärischer Machtmittel eine der entscheidensten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kriegsbeendigung. Militärischer Erfolg bringt einen militärischen, geografischen. politischen, informatorischen oder wirtschaftlichen Vorteil und die Gegenleistung für Verhandlungen. Allerdings darf die politische Komponente der Kriegsbeendigung nicht vernachlässigt werden, denn das hieße, dass der Krieg nicht Diener der Politik, sondern ihr Vorgesetzter wäre. Umgekehrt gilt ebenfalls, dass eine Vernachlässigung der militärischen Komponente die Erreichung der politischen Zielsetzung gefährden würde, für die der Krieg geführt wird.(FN38) U.a. unterstützt das militärische Instrument den einer Kriegsbeendigung vorausgehenden Verhandlungsprozess, indem es der schwächeren Seite zusätzliche Verluste in der Form von erobertem Territorium oder verlorenem Personal bzw. Material zufügt oder zuzufügen androht. Dies unterstützt den Verhandlungsprozess indirekt, indem der Gegner von der Notwendigkeit beeindruckt wird, besser die Feindseligkeiten schnell einzustellen, als zu warten und zusätzliche Verluste zu erleiden. Im strategischen Kontext wird der militärische Sieg daran gemessen, ob die politische Zielsetzung insgesamt und die mit ihr verbundenen Ziele der Kriegsbeendigung erreicht wurden. Operative und taktische Siege werden an ihrem Beitrag zum schlussendlich strategischen Erfolg gemessen.

Verantwortungen der politischen Führung

Die politische Führung ist für die Entscheidung zum Eintritt in den Krieg, seine Beendigung sowie für die Konfliktlösung verantwortlich. Die strategische Entscheidung über Zeitplan und Bedingungen einer Kriegsbeendigung liegt ausschließlich in den Händen der Spitzenpolitiker eines Staates bzw. einer Koalition/eines Bündnisses. Allerdings sollten politische Entscheidungsträger auf den Rat ihrer Befehlshaber hören. Eine erfolgreiche Kriegsbeendigung hängt ausnahmslos von der Lage auf dem Gefechtsfeld ab, für die die operative Führung verantwortlich ist.(FN39) Eine effiziente Kriegsbeendigung erfordert einen ununterbrochenen Diskussions- und Entscheidungsprozess zwischen politischen Entscheidungsträgern und der operativen Führung;(FN40) nur dann werden die Gelegenheiten für eine frühe Schlichtung nicht ungenützt verstreichen.(FN41) Eine der Hauptverantwortlichkeiten der politischen Führung ist die Bestimmung eines realistischen, gewünschten (strategischen) Endzustandes und der politisch-strategischen Zielsetzungen; andernfalls kann der Befehlshaber keine richtigen Planungen für die Kriegsbeendigung anstellen. Der gewünschte (strategische) Endstatus und die politischen Zielsetzungen sollten in den von der politischen Spitzenführung herausgegebenen strategischen Richtlinien enthalten sein. Die politische Führung ist auch für die Formulierung der Bedingungen und den Zeitplan der Kriegsbeendigung verantwortlich.

Bevor man einen Krieg beginnt, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen die Festlegung klarer und erreichbarer strategischer Zielsetzungen. Gleichermaßen bedeutend ist die richtige Visualisierung, wie das Kriegsende aussehen sollte - was der gewünschte (strategische) Endzustand ist: eine Summe von politischen, diplomatischen, militärischen, wirtschaftlichen, finanziellen, informatorischen und anderen Aspekten, die von der politischen Führung am Ende der Feindseligkeiten zu sehen gewünscht wird. Der angestrebte (strategische) Endstatus beeinflusst massiv die Mittel und Wege, die bei der Kriegführung zur Anwendung kommen.(FN42) Ein klar definierter und realistischer, gewünschter (strategischer) Endzustand sollte noch vor der Bestimmung der strategischen Zielsetzungen festgelegt werden. Der gewünschte Endstatus ist von Natur aus breiter im Umfang als die politisch-strategische Zielsetzung; dazu ist er auch bei weitem zwiespältiger. Je mehr man sich die zukünftige Situation ausmalt, desto schwieriger wird die Bestimmung des gewünschten Endzustandes. Die Auswirkungen unserer Handlungen auf der strategischen Ebene können kaum jemals präzise gemessen werden. Nichtsdestotrotz spielt der angestrebte Endzustand eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der politischen Zielsetzungen eines Krieges. Je zwiespältiger sich der gewünschte Endstatus darstellt, desto mehr Flexibilität hat die politische Führung bei der Modifizierung oder Abwandlung der ursprünglich definierten politischen Zielsetzungen.

Kriegsbeendigung stellt die Brücke zwischen den politischen Zielsetzungen und dem angestrebten (strategischen) Endstatus dar. Daher gibt die Definition des gewünschten Endzustandes den Planern die Möglichkeit, den effizientesten Pfad zu seiner Umsetzung zu entwickeln. Trotz ihrer zweifellos kritischen Rolle in der Planung nimmt aber die politische Führung darauf wenig, wenn überhaupt, Rücksicht. Allzu oft wird dem Befehlshaber der gewünschte Endzustand überhaupt nicht kommuniziert. Beispielsweise gab die US-amerikanische politische Führung vor der Invasion Panamas (Operation Just Cause) 1989 niemals einen klar definierten Endzustand aus, obwohl sie dem Befehlshaber die politischen Zielsetzungen mitteilte.(FN43) Die Beendigung des Golfkrieges 1990/91 war das Ergebnis des Fehlens eines gemeinhin verstandenen und gut definierten Endzustandes. Das Hauptproblem war eine Diskrepanz zwischen den Mitteln, die die USA willens und in der Lage waren einzusetzen, und dem angestrebten Endstatus. Auf Grund begrenzter Mittel setzten die USA verschiedene halbherzige Maßnahmen, um den gewünschten (strategischen) Endzustand zu erreichen. Ein schwach definierter oder übertrieben zwiespältiger Endzustand birgt aber die Tendenz in sich, in einem schlimmeren Friedenszustand nach dem Ende der Feindseligkeiten zu resultieren, und zwar unabhängig von den operativen Leistungen. Im ersten Golfkrieg trat die zivile US-amerikanische Führung ihre Entscheidungsgewalt an General Norman Schwarzkopf, den Oberbefehlshaber des Central Command (CINCCENTCOM), ab. Man könnte wohl plausibel argumentieren, dass Saddam nicht an der Macht geblieben wäre, hätten die USA gleichzeitig die Aufstände der Kurden und Schiiten unterstützt.(FN44) Diese Lehren wurden offensichtlich nicht gezogen, weil die US-Regierung und die politische Spitzenführung der NATO es auch verabsäumten, vor oder im Verlauf des Kosovo-Konflikts 1999 (Operation Allied Force) einen klaren und erreichbaren angestrebten Endzustand vorzugeben.

Der nächste Schritt im Prozess ist die Formulierung nationaler oder koalitionärer/bündnispolitischer strategischer Zielsetzungen; eine der schwierigsten Aufgaben, soll sie richtig bewerkstelligt werden.(FN45) Die gesamte Aufmerksamkeit der politischen wie militärischen Führung im Krieg sollte darauf gerichtet sein, Bedingungen zu schaffen, die die Erreichung politischer Zielsetzungen ermöglichen.(FN46) In der Praxis wird der militärische Befehlshaber klare Zielsetzungen von der politischen Führung erhalten. Ein Problem dabei ist, dass politische Zielsetzungen auf Grund ihrer Natur in sehr weiten Begriffen ausgedrückt werden.(FN47) Außerdem ziehen es Politiker oft vor, zweideutige Zielsetzungen zu formulieren, weil ihnen das breiteren Raum für Manöver einräumt, falls die ursprüngliche Zielsetzung nur teilweise erreicht wurde. Das wiederum kompliziert die Probleme der operativen Führung, die strategischen Zielsetzungen der Politik in erreichbare militärische Ziele umzusetzen.(FN48) Im Kosovo-Konflikt 1999 waren die strategischen Zielsetzungen sowohl der NATO als auch der USA mehrdeutig und schlecht formuliert. Ein gröberes Problem war die ernste Unausgeglichenheit zwischen den vorgegebenen Zielen und den Mitteln, die die politische Führung zur Erreichung dieser Ziele zur Verfügung zu stellen bereit war. Um die Situation noch zu verschlimmern, erfuhren die ursprünglichen strategischen Zielsetzungen im Verlauf der Luftoffensive noch Abänderungen. Am Beginn der Luftoffensive waren die strategischen Zielsetzungen der NATO und der USA, "die Ernsthaftigkeit der NATO-Ablehnung von Belgrads Aggression auf dem Balkan zu demonstrieren, Milosevic von der Fortsetzung und Eskalation seiner Angriffe auf hilflose Zivilisten abzuschrecken und Bedingungen zu schaffen, um seine ethnischen Säuberungen rückgängig zu machen; [und] Serbiens Kapazität zur künftigen Kriegführung gegen den Kosovo oder zur Ausweitung des Krieges auf seine Nachbarn zu beschädigen, indem seine Fähigkeit zur Führung militärischer Operationen verringert oder geschwächt wird".(FN49) Die NATO tat öffentlich kund, dass es die Zielsetzung ihrer Aktionen war, bei der Erreichung einer friedlichen Lösung der Kosovo-Krise Hilfestellung zu leisten, indem sie zur Reaktion der internationalen Gemeinschaft beitrug, die Gewalt zu stoppen und die Vollendung von Verhandlungen für eine interimistische politische Lösung zu unterstützen.(FN50) Die Bedingungen (oder Bestimmungen) für die Kriegsbeendigung sind eine weitere Verantwortung der politischen Führung eines Staates bzw. eines Bündnisses/einer Koalition. Ein Verhandlungsangebot muss mit einer Reihe von Bedingungen verknüpft sein. Diese Bedingungen können auch den Ort und die Ebene der Verhandlungen, den Grad der Kampfhandlungen während der Verhandlungen und den Inhalt des Friedensabkommens inkludieren.(FN51) Der Entwurf von geeigneten Bedingungen zur Kriegsbeendigung ist extrem schwierig. Sowohl Inhalt als auch Form der Bedingungen sind kritische Faktoren, wenn es darum geht, die Zustimmung des Verlierers zur Beendigung der Feindseligkeiten zu erlangen.

Die Bedingungen zur Kriegsbeendigung reichen von politischen, diplomatischen, militärischen und wirtschaftlichen bis zu informatorischen und humanitären Belangen. Im Kosovo-Konflikt 1999 unterbreitete der ranghöchste NATO-Vertreter am 23. April in Washington Serbiens starkem Mann, Slobodan Milosevic, eine Reihe von Bedingungen, deren Annahme zu einer Einstellung der Feindseligkeiten geführt hätte. Diese Bedingungen enthielten die Forderung nach einem verifizierbaren Stopp aller militärischer Aktivitäten, einem unverzüglichen Ende von Gewalt und Repression im Kosovo, einem Abzug aller serbischen militärischen, Polizei- und paramilitärischen Kräfte, einer Zustimmung zur Stationierung einer internationalen militärischen Präsenz im Kosovo, zur bedingungslosen und sicheren Rückkehr aller Flüchtlinge und versetzten Personen, einem ungehinderten Zugang zu ihnen durch humanitäre Hilfsorganisationen sowie nach einer glaubwürdigen Zusicherung von Milosevics Bereitschaft, für die Schaffung politischer Rahmenbedingungen auf der Basis der Rambouillet-Abkommen zu arbeiten.(FN52) Im Allgemeinen sollten die Bedingungen für die Beendigung der Gewaltanwendung vom Verlierer als nicht zu hart angesehen werden. Der Einsatz von Gewalt wird nur verlängert und die Konfliktlösung durchkreuzt, wenn der Verlierer die Bedingungen als zu streng erachtet. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wie die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation die Kämpfe verlängert und den nachfolgenden Frieden untergraben hat.(FN53) Liddell Hart schrieb, dass die exklusive Konzentration auf den Sieg, ohne einen Gedanken an die Nachwirkungen zu verschwenden, einen zu sehr erschöpfen kann, als dass er vom Frieden profitieren könnte, während es gleichzeitig fast sicher ist, dass der Friede ein schlechter sein wird. Ein allzu vollständiger Sieg kompliziert zwangsweise das Problem, eine gerechte und kluge Friedensregelung zu treffen.(FN54) Der Friedensvertrag von Versailles 1919 fiel zu strafend aus, als dass er langfristige Aussichten für Frieden in Europa sichern hätte können. Die Sieger zwangen den Verlierern viel zu harte Bedingungen auf. Deutschland wurde gedemütigt und geschwächt, doch wurde seine Fähigkeit nicht eliminiert, letzten Endes die Friedensregelungen in Frage zu stellen. Im Gegensatz dazu schuf die Pariser Friedenskonferenz von 1815 weit bessere Voraussetzungen für Frieden in Europa, weil das besiegte Frankreich als europäische Großmacht völlig anerkannt wurde.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kriegsbeendigung ist die Wahl des richtigen Zeitpunkts der strategischen Entscheidung, die militärischen Aktionen einzustellen. Die Zeitberechnung für die Beendigung eines Krieges beeinflusst Ereignisse in der Phase nach den Feindseligkeiten, die Konfliktlösung und schließlich die Erzielung des gewünschten Endzustandes in hohem Maße.

Im Allgemeinen kann ein Krieg durch direkte militärische Aktion, einseitige Beendigung oder eine Verhandlungslösung gestoppt werden.(FN55) Die Bedingungen für die Einstellung der Feindseligkeiten sollten üblicherweise der Entscheidung zur tatsächlichen Einstellung der Kämpfe vorangehen. Die Entscheidungsträger müssen also die Zeit berücksichtigen, die die Verliererseite benötigt, um Bedingungen anzunehmen und diese dann umzusetzen.

Die Wahl des richtigen Zeitpunkts zur Beendigung von Feindseligkeiten sollte darauf basieren, ob sie möglicherweise zur Erreichung der politischen Zielsetzungen beiträgt. Wird die Entscheidung zur Einstellung der Feindseligkeiten zu spät getroffen, könnte zu viel Zerstörung über den Feind gekommen sein und viele unvorhersehbare und höchst unerwünschte Konsequenzen für den Sieger erzeugen. U.a. könnte sie ein Machtvakuum schaffen und eine wesentlich weniger entgegenkommende Führung an die Macht bringen. Sie könnte auch eine tiefe Verbitterung und den Wunsch nach Rache in der Mehrheit der gegnerischen Bevölkerung erzeugen, was beinahe mit Gewissheit zu einem Konflikt in der Zukunft führen würde.

Durch die Beendigung der Feindseligkeiten zum richtigen Zeitpunkt, kurz vor der Zerstörung des Feindes, kann der Sieger sogar einen Verbündeten von seinem früheren Feind gewinnen und die Basis für einen dauerhafteren Frieden schaffen.(FN56) Es ist aber auch ein großer Nachteil für die stärkere Seite in einem Krieg, die Kämpfe einzustellen, bevor der gewünschte Grad der Zerstörung des Feindes erreicht ist. Dies kann zu fortgesetztem Konflikt und der Drohung wieder aufflammender Feindseligkeiten führen, wie das Ende des Koreakrieges (1950-1953) illustriert.(FN57) Ein Stopp der militärischen Aktivitäten ohne konsolidierten operativen Erfolg ist gleichbedeutend mit der Vergeudung der Früchte des Sieges. Eine zu späte Entscheidung zur Einstellung der Feindseligkeiten kann es für die Verliererseite schwer machen nachzugeben. Man sollte bereits vor Erreichung des Kulminationspunktes planen, Verhandlungen zur Kriegsbeendigung zu beginnen.(FN58) Im Golfkrieg 1990/91 war der Zeitpunkt für Präsident George Bushs Entscheidung zur Einstellung der Kampfhandlungen falsch gewählt, weil sie auf unvollständigen und - man könnte sagen - falschen Informationen über die wahre Situation auf dem Schlachtfeld basierte. Am 27. Februar traf sich Präsident Bush mit seinen Beratern und entschied, dass die Berichterstattung über den Krieg in den Medien, insbesondere was die so genannte "Autobahn des Todes" betraf, nachteilige Auswirkungen auf die strategischen Zielsetzungen der US-geführten Koalition in der Region haben könnte. Das Ziel der Befreiung Kuwaits war zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen erreicht; das Ziel, die irakischen militärischen Kapazitäten zu zerstören, musste aufgegeben werden. Die Forderung, die Iraker sollten ihre Ausrüstung zurücklassen, wurde aus Präsident Bushs Rede gestrichen.(FN59) Darüber hinaus war diese Entscheidung der Hauptgrund, dass viereinhalb von insgesamt acht Divisionen der Republikanischen Garden den verfolgenden US-Kräften entkamen. Trotz eines 41-tägigen, beinahe ununterbrochenen Bombardements blieben die Republikanischen Garden brauchbare militärische Kräfte.(FN60) Diese Divisionen spielten in der Folge eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung der schiitischen Rebellion gegen Saddam Husseins Regime.

Der Verantwortungsbereich des Befehlshabers

Eine der Hauptaufgaben des Befehlshabers bei der Kriegsbeendigung ist es, militärische Bedingungen zu schaffen, die eine Erreichung der militärischen oder Kriegsschauplatz-strategischen Zielsetzungen, basierend auf den nationalen oder von Bündnis/Koalition vorgegebenen politischen Zielsetzungen sicherstellen. Dies muss innerhalb der vorgegebenen politischen, rechtlichen und anderen Beschränkungen erreicht werden, unter denen die operative Führung ihre Verantwortung wahrnimmt. Das ist kritisch, damit die nationale Führung die korrekten Entscheidungen bezüglich des Zeitpunkts zur Beendigung des Konflikts oder Krieges und ob oder nicht das militärische Instrument der Politik zum Einsatz kommt, treffen kann.(FN61) Normalerweise sollte der Befehlshaber auf dem Kriegsschauplatz und nicht die nationale Führung die alleinige Verantwortung für die Formulierung der militärischen oder der Kriegsschauplatz-strategischen Zielsetzung haben. Diese Zielsetzung sollte aus den politischen Zielsetzungen abgeleitet werden, die im strategischen Rahmenplan artikuliert werden. Es ist ausnahmslos von Übel, national-strategische und Kriegsschauplatz-strategische Zielsetzungen als beinahe identisch anzusehen, wie es die US-geführte Koalition im Golfkrieg 1990/91 machte. Kriegsschauplatz-strategische Zielsetzungen müssen spezifischer sein als national-strategische, weil sie die kleineren Faktoren wie Raum, Zeit und Kräfte betreffen. In der Operation Allied Force erklärte die NATO ursprünglich, dass ihre militärische Aktion auf den Stopp der von der jugoslawischen Armee und dem Innenministerium begangenen Gewaltattacken und die Unterbindung ihrer Fähigkeit, künftige Attacken gegen die Bevölkerung des Kosovo auszuführen, gerichtet war, wodurch internationale Anstrengungen unterstützt werden sollten, die Zustimmung der Föderativen Republik Jugoslawien zu einer interimistischen politischen Lösung zu sichern.(FN62) Mitte April erklärte das US-Verteidigungsministerium, dass es das militärstrategische Ziel sei, die militärische und Sicherheitsstruktur zu "schwächen" und zu "beschädigen", die Präsident Slobodan Milosevic dazu verwendete, den Kosovo zu entvölkern und die dortige albanische Mehrheit zu zerstören.(FN63) Die Begriffe "schwächen" und "beschädigen" sind so weit gefasst und zweideutig, dass sie in der Praxis wenig bedeuten. Eine Beschädigung bzw. Schwächung der gegnerischen Kräfte oder der Infrastruktur des Feindes müsste den behaupteten strategischen Zielsetzungen gerecht werden.

Eine strategische Zielsetzung, die sich nicht in einen militärischen Endstatus umsetzen lässt, würde negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Befehlshabers haben, günstige Bedingungen für eine mögliche Kriegsbeendigung zu schaffen. Ein anderes Problem ist der Fehlschlag, den operativen Endstatus und die Bedingungen für Kriegsbeendigung im Lichte einer sich wandelnden militärischen Lage oder nationalen Zielsetzung neu zu bewerten. Auch kann der Versuch des Erwerbs, das Verständnis für den Bedarf oder gar des Beibehaltens ausreichender militärischer Überlegenheit zur Erreichung des gewünschten Endzustandes in Konflikt mit der behaupteten oder implizierten unbegrenzten politischen Zielsetzung geraten, die unter den Rahmenbedingungen eines begrenzten Krieges formuliert wurde.(FN64) Der Befehlshaber auf dem Kriegsschauplatz trägt die Hauptverantwortung für die Planung der Kriegsbeendigung. Er muss den Charakter der Kriegsbeendigung und der Aktivitäten nach Einstellung der Feindseligkeiten verstehen, damit er effizient die militärischen Aspekte des gewünschten Endstatus in den militärischen Bedingungen berücksichtigen kann, die zur Erreichung der strategischen Zielsetzungen erforderlich sind.(FN65) Der Befehlshaber unterstützt auch den Verhandlungsprozess, nachdem die Entscheidung für eine Kriegsbeendigung durch die Anwendung oder die Drohung der Anwendung von Gewalt gemacht wurde. Für die operative Führung ist das klare Verständnis der politischen Zielsetzungen der Schlüssel für eine erfolgreiche Planung der Kriegsbeendigung; andernfalls bestünde die große Möglichkeit einer Anwendung unpassender Mittel. Unter Rücksichtnahme auf die inhärente Natur politischer Limitierungen ist dies ein besonders kritischer Faktor in einem Krieg mit begrenzten strategischen Zielsetzungen.(FN66) Andererseits sollten die politischen Entscheidungsträger sichergehen, dass die von ihnen auferlegten Grenzen die Fähigkeit des Befehlshabers, die vorgegebenen militärischen Zielsetzungen zu erreichen, nicht behindern; andernfalls müssten die Limitierungen gelockert oder der Umfang der militärischen Zielsetzungen zurückgenommen werden. Der Vietnamkrieg dient als Beispiel für politische Einschränkungen, die es dem Militär unmöglich machten, die erklärte politische Zielsetzung zu erreichen. Die politische Führung der USA verbot eine Invasion Nordvietnams und für die längste Zeit des Krieges auch die Bombardierung feindlicher Rückzugsgebiete.(FN67) Die Verantwortung des Befehlshabers inkludiert Mitarbeit bei der Festlegung des gewünschten Endzustandes und der strategischen Zielsetzungen. Manchmal mag die politische Führung nicht genug Zeit haben, um die Zielsetzungen für den bevorstehenden Feldzug zur Gänze auszuarbeiten.(FN68) Der Befehlshaber sollte dann überwachen, neu bewerten und Änderungen der Strategie in seiner Diskussion mit der politischen Führung empfehlen.

Im Verlauf eines Feldzugs sollten der ursprünglich definierte Endstatus und die strategischen Zielsetzungen geändert oder modifiziert werden, wenn dies auf Grund von Lageänderungen erforderlich werden sollte.(FN69) Dies würde wiederum sowohl eine Auswirkung auf den Umfang und die Komplexität der schlussendlichen militärstrategischen oder Kriegsschauplatz-strategischen Zielsetzungen haben als auch auf die Zahl der dazwischen liegenden operativen Zielsetzungen für einen Feldzug sowie die Abfolge zu deren Erreichung.

Der Befehlshaber könnte die Geschwindigkeit von Operationen während Verhandlungen steigern, um so Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen. Auch könnte es notwendig werden, dass er direkt zu den Verhandlungen beiträgt, indem er zusätzliches Territorium als Unterpfand erobert.(FN70) Er könnte auch beschließen, eine größere Zahl an Kriegsgefangenen zu nehmen. Des Weiteren könnte er öffentlich grundlegende Änderungen der Einsatzgrundsätze seiner Streitkräfte kundtun, um so seiner Bereitschaft Ausdruck zu verleihen, dem Gegner größere Verluste zuzufügen. Der Befehlshaber kann eine diplomatische Drohung unterstützen, indem er seine Fähigkeit zur Eskalation demonstriert. Wenn schon Drohungen zu keinen Konzessionen führen, könnte eine Eskalation die gewünschten Ergebnisse bringen. Er kann auch durch den Einsatz neuer Waffen, die Erweiterung der Zielliste oder Offensivoperationen in neuen Regionen das Gewaltniveau anheben.(FN71) Sogar bei einer gegenwärtig ungünstigen militärischen Lage wird ein Feind zögern, seine politischen Zielsetzungen abzuändern, wenn er erkennt, dass sich seine militärische Lage in der Zukunft ändern wird. Daher könnte der Befehlshaber angewiesen werden, das militärische Instrument als Hebel zur Aushandlung einer Position zu verwenden, den Feind zu überzeugen, dass seine Zielsetzungen sowohl heute als auch in Zukunft unerreichbar oder nur um einen zu teuren Preis zu haben sind. Der Befehlshaber muss dabei berücksichtigen, dass der Feind sowohl von rationalen als auch nicht-rationalen Kalkülen des Krieges wie Nationalstolz, Innenpolitik und dem Fehlen eines objektiven Maßes für Nutzen bzw. Kosten beeinflusst wird.(FN72) Eine Gefahr für den Befehlshaber während der Verhandlungen besteht darin, dass diese selbst dazu verwendet werden könnten, das militärische oder psychologische Kräfteverhältnis zu beeinflussen.(FN73) Eine Erosion des nationalen Willens kann eintreten, wenn frühe Erwartungen einer schnellen Kriegsbeendigung unerfüllt bleiben, weil sich die Verhandlungen in die Länge ziehen. Eine Bereitschaft zu verhandeln kann potenziell eine Perzeption von Schwäche vermitteln und damit die Entschlossenheit des Feindes stärken. Daneben besteht auch die Möglichkeit, dass während der Verhandlungen erhobene politische Forderungen so schwer wiegend erscheinen, dass sie die Bereitschaft des Gegners zu konklusiven Abschlüssen unterminieren und damit seine Bereitwilligkeit zur Fortsetzung des Kampfes steigern.(FN74)

Feldzugsplanung und Kriegsbeendigung

Im Allgemeinen stellen Strategie und Politik die überbrückenden Rahmenbedingungen für Feldzugsplanung dar. Umgekehrt bietet ein Feldzug die operativen Rahmenbedingungen für die subalternen Teilstreitkräfte- oder Funktions-Kommandanten bei der Planung der jeweiligen größeren Operationen. Jeder Konflikt oder Krieg kann grob in drei unterschiedliche, sich aber überlappende Phasen gegliedert werden, und zwar jene vor, während und nach den Feindseligkeiten Diese Phasen bieten die Rahmenbedingungen sowohl für Politik und Strategie als auch Feldzugsplanung. Die entsprechenden Phasen für eine Kampagne zur Beendigung der Feindseligkeiten sind die vor der Hauptkampfaktivität, während derselben und nach den Kämpfen. Strategie und Politik werden unaufhörlich während aller Phasen von Konflikt oder Krieg betrieben. Ihre Rolle ist aber in der Hauptkampfphase offensichtlich weniger prononciert als in den beiden anderen Phasen. Die strategische Zielsetzung wird in der Hauptkampfphase erreicht; konsolidiert wird sie erst nach dem Ende der Feindseligkeiten. Alle Phasen eines Feldzugs sollten ein übergangsloses Ganzes darstellen. Alle Anstrengungen und Opfer der Hauptkampfphase können im Wesentlichen vergeudet werden, wenn nicht der strategische Erfolg in der Phase nach den Feindseligkeiten konsolidiert wird.

Im Allgemeinen sollte ein Feldzug separate, aber in hohem Maße integrierte Pläne für die Phase vor der Hauptkampfaktivität, während derselben und nach den Kämpfen umfassen. Während die Notwendigkeit, einen Plan für die Zeit nach den Kämpfen zu haben, in der Regel verstanden (wenn auch nicht immer praktiziert) wird, wird mit den Plänen zur Kriegsbeendigung kurzer Prozess gemacht. Ohne einen solchen Plan ist es aber schwierig, wenn nicht unmöglich, in eine erfolgreiche Phase nach den Feindseligkeiten einzutreten. Daher sollten ein Befehlshaber und sein Stab einen solchen Plan vor dem Beginn eines Feldzugs ausarbeiten. Die Verantwortung der politischen Führung ist es, zeitgerechte und passende Richtlinien zur Beendigung dem Befehlshaber zur Verfügung zu stellen. Das Fehlen solcher Richtlinien kann höchst unerwünschte Konsequenzen haben; der Befehlshaber könnte beispielsweise seine Operationsgeschwindigkeit zum unpassendsten Zeitpunkt ändern.(FN75) Die politische Führung entschließt sich manchmal zum Einsatz militärischer Kräfte und verschwendet wenig, wenn überhaupt, Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer Planung für die Kriegsbeendigung. Der Erste Weltkrieg ist eine Fallstudie, die das vollständige Fehlen einer Planung für die Kriegsbeendigung zeigt. Die alliierten politischen Entscheidungsträger bzw. militärischen Planer verschwendeten keinen Gedanken an die Definition eines gewünschten Endstatus oder Zielsetzungen und Bedingungen für die Kriegsbeendigung vor ihrer militärischen Intervention. Gleichermaßen hatten die Deutschen keinen Plan, wie sie den Krieg mit England nach ihrem spektakulären Sieg über Frankreich im Juni 1940 beenden sollten.(FN76) Beispielsweise ordnete der britische Premierminister Anthony Eden detaillierte Planungen zum Sturz des Ägypters Gamal Abdel Nasser im Oktober 1956 an. Sowohl die britische als auch französische Regierung entwarfen detaillierte Pläne für diplomatische Aktionen in der UNO und öffentliche Stellungnahmen, um den Eindruck zu vermeiden, dass sie in Absprache mit Israel handelten. Kein Gedanke wurde hingegen an die Planung verschwendet, wie die Landung der britischen und französischen Truppen am Suezkanal zum Sturz von Nassers Regime führen sollte.(FN77) Im Golfkrieg von 1990-1991 verabsäumten es die Planer, Kriegsbeendigung in den Plan für den Feldzug aufzunehmen. Als die militärischen Zielsetzungen erreicht waren, gab es keinen klaren Plan, was in der Phase nach den Feindseligkeiten getan werden sollte.(FN78) General Schwarzkopf gab sich überrascht, wie schnell der Feldzug zu Land fortgeschritten war, und war für eine Kriegsbeendigung nicht vorbereitet.(FN79) Der Ad-hoc-Ansatz zur Kriegsbeendigung im Golfkrieg 1990/91 wurde durch das abrupte Ende der Kampfhandlungen, über das Telefon mitgeteilte Verhandlungsrichtlinien und die Unkenntnis über Schwarzkopfs Verhandlungspartner illustriert.(FN80) Die Konfliktbeendigung war trotz des überwältigenden militärischen Sieges dürftig, der Krieg ein politischer Fehlschlag. Daran schuld waren ein Fehlen von Überlegungen, insbesondere des Verständnisses der strategischen Bedingung für die Schaffung eines dauerhaften Friedens und der Sicherstellung der nationalen Zielsetzung für den militärischen Endstatus.(FN81) Diese Lehren wurden offensichtlich nicht gezogen, weil im Kosovo-Konflikt 1999 das Fehlen einer vorher bestehenden Planung für die Kriegsbeendigung schmerzlich offensichtlich war. Es dauerte mehr als ein Monat nach Beginn des Konflikts, bevor die internationale Gemeinschaft über die Frage von Zielsetzungen zur Kriegsbeendigung eine Debatte eröffnete.(FN82) Eine der wichtigsten Aufgaben von Nachrichtendiensten ist die Identifizierung von Gelegenheiten zur Kriegsbeendigung.(FN83) Vor dem Beginn jedweden Krieges müssen die Nachrichtendienste festlegen, welche Faktoren sowohl die Kriegsbeendigung als auch die Phasen nach den Feindseligkeiten beeinflussen könnten. Das Hauptaugenmerk bei Nachrichtensammlung für die Beendigung der Feindseligkeiten unterscheidet sich vom Fokus in der Hauptkampfphase. U.a. muss die nachrichtendienstliche Vorbereitung des Gefechtsfeldes politische, wirtschaftliche, sprachliche, religiöse, demografische, ethnische, psychologische und rechtliche Faktoren ansprechen.(FN84) Der Befehlshaber auf einem Kriegsschauplatz muss wissen, wann die Zeit für die Beendigung gekommen ist. Beispielsweise machte im Koreakrieg die Entscheidung der 8. Armee, die Frühlingsoffensive 1951 in der Mitte der Halbinsel zu stoppen, die Gelegenheit zunichte, den Krieg zu einem frühen Zeitpunkt zu beenden. Die UNO-Kräfte hatten die Initiative, während die chinesischen Kräfte am Auseinanderfallen waren, was aber den US-Nachrichtendiensten entging.

Nachrichtendienstliche Arbeit sollte immer das Hauptaugenmerk auf Folgerungen legen, wenn die Zeit der Beendigung gekommen ist. Vorausschauende Aufklärung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Gelegenheit zur Beendigung nicht versäumt wird. Aufklärung sollte das Potenzial aller Seiten und die Absichten der Gegner beurteilen. Dies ist für die Unterstützung der Informationsoperation kritisch, damit die richtigen Signale ausgesandt und empfangen werden können.(FN85) Aufklärung sollte auch die Bedingungen festlegen, die existieren müssen, um die Kriegsbeendigung und die Phase nach den Feinseligkeiten erfolgreich zu gestalten.(FN86) Aufklärung sollte den politischen Entscheidungsträgern und dem Befehlshaber anzeigen, wann und um welchen Einsatz es möglich ist, den Feind zum Nachgeben und zur Kriegsbeendigung zu verleiten.

Plan zur Kriegsbeendigung

Der Plan zur Kriegsbeendigung sollte als separater Plan vorbereitet, aber in die Pläne für die Hauptkampfphase sowie jene nach den Feindseligkeiten integriert werden. Ausgangspunkt für die Planung zur Kriegsbeendigung sollte die ultimative strategische Zielsetzung eines Feldzugs sein. Der Erfolg der Planung hängt von der Festlegung des gewünschten (strategischen) Endzustandes und der politischen sowie militärstrategischen Zielsetzungen ab. Der Plan zur Kriegsbeendigung sollte angepasst und verfeinert werden, wenn der Zeitpunkt der Beendigung näher rückt; er sollte auf den politischen Aspekt des gewünschten Endstatus fokussiert sein. Der Befehlshaber sollte die Entwicklung der militärischen Lage vom Beginn der Feinseligkeiten an bis zur Kriegsbeendigung und in die Phase nach den Feindseligkeiten hinein visualisieren.(FN87) Die Erreichung politischer und militärischer Ziele sollte synchronisiert werden; andernfalls wird der strategische Erfolg schwer oder gar nicht erreichbar sein.(FN88) Ein Konflikt wird nicht notwendigerweise gelöst, wenn die Feindseligkeiten aufhören. Daher sollten adäquate und zeitgerechte Planungen und Vorbereitungen über die Verwendung des militärischen Instruments auch in der Phase nach den Feindseligkeiten angestellt werden.

Kernstück jedes Plans sind die zu erreichenden Zielsetzungen; der Plan zur Kriegsbeendigung macht hier keine Ausnahme. Allerdings unterscheidet sich die Zielsetzung für die Kriegsbeendigung entscheidend von jener während der Hauptkampfphase eines Feldzugs. Die Zielsetzungen für die Beendigung sind ein Mix von militärischen und nicht-militärischen Elementen. Um die Sache zu komplizieren, inkludieren sie auch viele ungreifbare Elemente. Zum Unterschied von traditionellen Zielsetzungen können sie nicht leicht - wenn überhaupt - als taktisch, operativ oder strategisch definiert werden. Trotz dieser Schwierigkeiten muss die Zielsetzung zur Beendigung klar definiert werden, um den Erfolg der Phase nach den Feindseligkeiten und schlussendlich die Erreichung des gewünschten Endzustandes sicherzustellen.(FN89) Die Planer müssen auch in klaren und unzweideutigen Begriffen operative Bedingungen definieren, die während der Beendigungsphase geschaffen werden müssen. Das Fehlen klar definierter Bedingungen könnte unbeabsichtigte und höchst unerwünschte Konsequenzen im Verlauf eines Feldzugs haben.(FN90) Überlegungen zur Kriegsbeendigung sollten die Rahmenbedingungen für die Koordination der politischen, wirtschaftlichen, informatorischen und anderen Instrumente einer nationalen und Bündnis-/Koalitionsmacht schaffen.

Eine klare Phase zur Kriegsbeendigung sollte vor dem Beginn eines Feldzugs bestimmt und im Grundplan festgelegt werden. Zielselektion, Einsatzgrundsätze, eingesetzte Kräfte und psychologische Operationen sollten entworfen und hinsichtlich ihres potenziellen Effekts auf die Erreichung des gewünschten Endstatus beurteilt werden.(FN91) Der Plan für den Feldzug und seine Durchführung müssen direkt zur Kriegsbeendigung beitragen. Überlegungen zur Beendigung müssen ständig im Lichte der sich ändernden Lage revidiert werden. Pläne müssen auf Änderungen im politischen, rechtlichen oder anderen Umfeld reagieren können. Bei der Auswahl und dem Angriff auf Ziele sollte bedacht werden, welchen Effekt die Zerstörung eines bestimmten Ziels nicht nur auf den Willen des Feindes zum Widerstand, sondern auch auf das Umfeld nach dem Konflikt hat.

Bei der Vorbereitung eines Plans zur Kriegsbeendigung sollten der Befehlshaber und sein Stab den Charakter des Krieges - auch aus der Sicht des Gegners - voll verstehen. Der Befehlshaber muss Zielsetzungen und Absicht des Gegners, wie der Feind Erfolg definiert und was seine Strategie im Großen ist, verstehen. Er sollte auch versuchen abzuleiten, welche eigenen Aktionen den größten Effekt auf die Beurteilung von Risiken und Kosten durch den Feind haben würden.(FN92) Der Schlüssel zum Erfolg bei der Kriegsbeendigung ist eine frühe behördenübergreifende Planung, die Schaffung realistischer Zielsetzungen und die Bereitstellung passender Aufklärungsergebnisse. Die Effizienz behördenübergreifender Koordination leidet stark, wenn der Prozess wegen exzessiver Sorgen um die Operationssicherheit stark aufgespaltet ist, wie dies bei der US-Invasion in Panama der Fall war.(FN93) Sich ständig wandelnde strategische Zielsetzungen schaffen ein großes Problem für die Kriegsbeendigung. Als Folge davon wird es schwierig, den richtigen Zeitpunkt und die Bedingungen für die Kriegsbeendigung ins Auge zu fassen. Z.B. war im Koreakrieg die ursprüngliche Zielsetzung die Wiederherstellung des Status quo ante in Korea. Nachdem MacArthur im September 1950 in Inchon (Operation Chromite) gelandet war, wurde die Zielsetzung auf die Wiedervereinigung von Süd- und Nordkorea erweitert. Nachdem chinesische Truppen in den Krieg eingetreten waren, verlagerte sich die politische Zielsetzung auf die Vermeidung einer Konfrontation mit der Volksrepublik China. Nachdem die Friedensverhandlungen begonnen hatten, ging es um einen ehrenhaften Waffenstillstand und danach um den Sieg in einem Propagandakrieg um die Kriegsgefangenenfrage.(FN94) Manchmal sind zwar die politischen und militärstrategischen Zielsetzungen für die Hauptkampfphase passend artikuliert, doch wird von der höchsten politischen Führung kaum oder gar kein Gedanke an die Zielsetzungen in der Phase nach den Feindseligkeiten verschwendet. Beispielsweise wies im Golfkrieg von 1990/91 die US-Führung General Schwarzkopf zwar an, den unverzüglichen, vollständigen und bedingungslosen Rückzug aller irakischen Kräfte aus Kuwait sicherzustellen, Kuwaits Souveränität wiederherzustellen, die irakischen Fähigkeiten zur Produktion und zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu vernichten und die irakischen Offensivkapazitäten zu zerstören.(FN95) Schwarzkopf wies daraufhin die Kräfte unter seinem Kommando an, die nationale irakische Führung zu neutralisieren, die irakischen Streitkräfte aus Kuwait zu vertreiben, die irakischen Republikanischen Garden zu vernichten, die irakischen ballistischen Raketen und die Kapazitäten für Massenvernichtungswaffen so früh wie möglich zu eliminieren und bei der Wiedereinsetzung der legitimen Regierung Kuwaits Unterstützung zu leisten.(FN96) Allerdings versagte die US-Spitzenführung, Schwarzkopf klare politische Zielsetzungen für die Phase nach den Feindseligkeiten zu geben oder den gewünschten strategischen Endzustand zu formulieren. Außerdem verschwendete die US-Regierung offensichtlich keinen Gedanken an Kriegsbeendigung.(FN97) Zielsetzungen und Endzustände können bis zur und während der gesamten Beendigung debattiert und geändert werden. Wenn dies geschieht, kann der Sieger den strategischen Vorteil verlieren, den er zum Zeitpunkt der Beendigung besaß, wie es im Golfkrieg 1990-1991 geschah.(FN98)

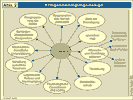

Entwurf der Kriegsbeendigung

Der Entwurf der Kriegsbeendigung sollte vom Charakter des Krieges und seinen ihm zu Grunde liegenden historischen, kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen und anderen Faktoren geprägt sein. Ein korrekter Plan zur Kriegsbeendigung sollte auf eine ähnliche Art und Weise ausgestaltet sein wie der für die Hauptkampfphase eines Feldzugs. Ein solcher Plan sollte einige Elemente operativer Natur enthalten. Insbesondere sollte der Befehlshaber den Entschlusspunkt und die Länge der operativen Pause sowie mögliche Operationsalternativen und damit einhergehende Kampfaktionen(FN99) ins Auge fassen, nachdem die politische Führung Maßnahmen zur Beendigung der Feindseligkeiten getroffen hat. Der Plan sollte auch die Schaffung einer operativen Reserve, den Schutz der eigenen Kräfte und die Regeneration des Kampfpotenzials derselben inkludieren (s. Abb. 2).

Nachdem das letzte operative Ziel eines Feldzugs erreicht wurde, sollte der Befehlshaber eine Operationspause einplanen, die mit dem Beginn des Überganges zwischen Hauptkampfphase und der Phase nach den Feindseligkeiten zusammenfallen sollte. Zum Unterschied von einer Operationspause, die für die Hauptkampfphase geplant wird, würde eine solche Pause keine Offensivoperationen von Teilen der eigenen Kräfte inkludieren. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Neupositionierung der eigenen Kräfte zwecks Wiederaufnahme von Offensivoperationen für den Fall, dass die Verhandlungen nicht wie gewünscht verlaufen, und auf der Regeneration des Kampfpotenzials liegen. Wenn eigene Kräfte massiv abgenützt sind, müssen sie wiederhergestellt werden. Einer der kritischsten Faktoren ist es, über eine bessere Fähigkeit zur Regeneration von Kampfpotenzial zu verfügen als der Feind. Der Befehlshaber sollte auch die Schaffung einer operativen Reserve betreiben, weil er dadurch die Erfolgschancen im Falle einer Wiederaufnahme der Offensivoperationen erhöht. Zusätzlich sollte er verschiedene Maßnahmen von Tarnung, Verstecken und Täuschung zwecks Verbergung der wahren Absichten und Dislozierung seiner Kräfte planen.

In der Ausführungsphase eines Feldzuges könnte die politische Führung den Befehlshaber zu einer Operationspause anweisen, um Verhandlungen zu ermutigen.(FN100) Sollte aber der Feind seine Kampfkraft schneller regenerieren können als die eigenen Kräfte, sollte der Befehlshaber gegen die Einlegung einer Operationspause raten, weil der Feind keine Veranlassung hätte, auf die eigenen Forderungen einzugehen. Eine Operationspause sollte dazu genützt werden, dem Kommandanten die Regeneration des Kampfpotenzials seiner Kräfte zu ermöglichen und Offensivoperationen wieder aufzunehmen, falls notwendig.

Der Befehlshaber sollte während der geplanten Operationspause am Ende der Hauptkampfphase Planungen für einige Aktionen von Spezialtruppen und Informationsoperationen wie psychologische Operationen anstellen. Diese Aktionen könnten auf das Erreichen eines politischen Vorteils oder auf die Ermutigung einer politischen Opposition zur Fortsetzung der Feindseligkeiten im Land des Feindes gerichtet sein.(FN101) Der Befehlshaber sollte Folgeaktionen selbst nach der Erreichung der ultimativen strategischen Zielsetzung ins Auge fassen, weil trotz laufender Verhandlungen der Feind entscheiden könnte, dass die Fortsetzung des Kampfes in seinem Interesse liegt. Diese Folgeaktionen könnten eine Bestimmung zur Wiederaufnahme von Offensivoperationen enthalten, die zur Gewinnung zusätzlichen feindlichen Territoriums zwecks Erwerbs eines Verhandlungsunterpfandes führen. Der Befehlshaber sollte seine Streitkräfte zur Ausführung einer solchen Folgeaktion mit geringer Vorwarnzeit vorbereiten.(FN102) Ein vernünftiger Plan zur Kriegsbeendigung sollte auf der Annahme basieren, dass Feindseligkeiten auch nach dem Beginn von Verhandlungen wieder aufleben können. Daher muss der Befehlshaber sicherstellen, dass seine Streitkräfte adäquat unterstützt und versorgt werden.

Der Befehlshaber sollte Pläne machen und alle nötigen Vorbereitungen für eine Eskalation der Kämpfe nach einer Operationspause treffen. Von der politischen Führung könnte die Vorgabe kommen, dass die Vorbereitung zur Eskalation für den Feind transparent sein soll. Daher können Proben und Demonstrationen notwendig werden, um mit der Drohung einer Eskalation zu wirken, bevor noch eine tatsächliche Eskalation befohlen wird. Die Eskalation nach einer Operationspause sollte plötzlich erfolgen und signifikant sein. Wird sie einmal unternommen, sollte der Kommandant von nachfolgenden Pausen abraten, weil diese kontraproduktiv wären, weil der Feind sie zur Regeneration seiner Kampfkraft nützen könnte.(FN103) Der Befehlshaber könnte die politische Führung um Erlaubnis bitten, das Operationstempo seiner Kräfte in den Kämpfen zu steigern, während Verhandlungen abgehalten werden. Eine solche Demonstration von Entschlossenheit könnte tatsächlich den Feind dazu verleiten, die eigenen Bedingungen für die Einstellung der Feindseligkeiten anzunehmen.(FN104)

Schlussbemerkung

Die Planung der Kriegsbeendigung ist ein kritisches Verbindungsstück zwischen der Hauptkampfphase eines Feldzugs und jener nach dem Ende der Feindseligkeiten. Das Versagen, diesen Übergang unveränderlich zu machen, beeinflusst jemandes Fähigkeit, die politischen Zielsetzungen zu erreichen und den gewünschten (strategischen) Endzustand zu erreichen. Der Befehlshaber sollte einen Plan zur Kriegsbeendigung vor dem Beginn der Feindseligkeiten vorbereiten; dieser sollte voll in die anderen Pläne für einen Feldzug integriert sein. Der Bedarf an einem Plan zur Kriegsbeendigung zusammen mit Plänen für die Hauptkampfphase sowie jenen nach dem Ende der Feindseligkeiten sollte in einer teilstreitkräfteübergreifenden Doktrin herausgestrichen werden.

Der Erfolg eines Planes zur Kriegsbeendigung hängt in hohem Maße davon ab, zeitgerechte, passende schriftliche Richtlinien von der politischen Führung zu erhalten. Ist der Feldzug im Gange, obliegt es dem Befehlshaber, die Lage zu beobachten und neu zu beurteilen und seine Pläne abzuändern, inklusive des Plans für die Kriegsbeendigung. Die ursprünglich festgelegten politischen oder militärstrategischen Zielsetzungen und der angestrebte Endzustand unterliegen wegen unvorhersehbarer Ereignisse auf dem Kriegsschauplatz einem Wandel. Die Befehlshaber und Planer müssen sich dessen bewusst sein, dass sich die Zielsetzungen zur Kriegsbeendigung signifikant von jenen der Hauptkampfphase unterscheiden. Sie sind sowohl schwieriger zu bestimmen als auch zu erreichen. Die Korrektheit eines Plans zur Kriegsbeendigung wird auch von der Qualität der Aufklärung und dem Maß an behördenübergreifender Zusammenarbeit beeinflusst.

Die Wahl des richtigen Zeitpunkts und die Bedingungen für die Beendigung eines Krieges und der nachfolgende Verhandlungsprozess sind die exklusive Domäne der politischen Entscheidungsträger. Allerdings sind der Input des Befehlshabers in den Prozess und auch seine Fähigkeit, dem Erfolg der Verhandlungen förderliche Bedingungen zu schaffen, sowie der sich daran anschließende Erfolg der Phase nach dem Ende der Feinseligkeiten kritische Faktoren bei der Erreichung der politischen Zielsetzungen und des gewünschten Endstatus. Dies impliziert auch ein gesundes Verhältnis und kontinuierliche Kommunikation zwischen der politischen Führung und dem Befehlshaber auf dem Kriegsschauplatz; andernfalls ist das Versagen, die ultimativen Ziele des Krieges zu erreichen, unvermeidbar.

ANMERKUNGEN:

(Fußnote 1/FN1) Susan E. Strednansky, Balancing the Trinity: The Fine Art of Conflict Termination (Maxwell, AFB, AL: U.S. Air University, School of Advanced Airpower Studies, 1996), p. 4; Leon H. Rios, Seeking a Final Victory: Creating Conditions for Conflict Resolution (Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College, 1993), p. 5.

(FN2) Jess Stein, The Random House College Dictionary (New York, NY: The Random House, Inc., rev. ed., 1975), p. 1482.

(FN3) Michael I. Handel, War Termination-A Critical Survey (Jerusalem; The Hebrew University, 1978), p. 19.

(FN4) Bruce B.G. Clarke, Conflict Termination: A Rational Model (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, May 1, 1992), p. 11.

(FN5) Mark Garrard, "War Termination in the Persian Gulf,” http://www.airpower.maxwell.af/mil/airchronicles/apj01/fal01/garrard.html p. 5.

(FN6) Stanley T. Kresge, Gulf War Termination Revisited (Maxwell AFB, AL: Air War College, Air University, April 1999), pp. 22-23.

(FN7) Cited in James H. Raymer, In Search of Lasting Results: Military War Termination Doctrine (Ft. Leavenworth, KS: School of Advanced Military Studies, U.S. Army Command and General Staff College, 14 May, 2002), p. 4.

(FN8) Michael I. Handel, War, Strategy and Intelligence (London: Frank Cass and Company, 1989), p. 456: Rios, Seeking A Final Victory: Creating Conditions For Conflict Resolution, p. 15; William Flavin, "Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success,” Parameters, Autumn 2003, p. 96.

(FN9) Sam Allotey, et al., Planning and Execution of Conflict Termination (Maxwell, AFB, AL: Air Command and Staff College, May 1995), p. 124.

(FN10) Cited in Raymer, In Search of Lasting Results: Military War Termination Doctrine , p. 5.

(FN11) Flavin, "Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success,” p. 96.

(FN12) George Holt, Jr., and Walter R. Milliken, compilers, Strategy: A Reader (Washington, DC: National Defense University Press, 1980) , p. 13.

(FN13) Robert R. Soucy II, Kevin A. Schwedo, and John S. Haven II, "War Termination and Joint Planning,” Joint Force Quarterly, Summer 1995, p. 100.

(FN14) Cited in Allotey, et al., Planning and Execution of Conflict Termination, p. 13.

(FN15) Cited in Max G. Manwaring, "Limited War and Conflict Control,” in Stephen J. Cimbala and Keith A. Dunn, Conflict Termination and Military Strategy. Coercion, Persuasion, and War (Boulder, CO/London: Westview Press, 1987), p. 59.

(FN16) Handel, War, Strategy and Intelligence, p. 471.

(FN17) Michael C. Griffith, War Termination: Theory, Doctrine, and Practice (Ft. Leavenworth, KS: School of Advanced Military Studies, U.S. Army Command and General Staff College, 27 April 1992), p. 12.

(FN18) Carl von Clausewitz, On War, translated by Michael Howard and Peter Paret (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976) p. 92.

(FN19) Handel, War, Strategy, and Intelligence, pp. 471-72.

(FN20) Griffith, War Termination: Theory, Doctrine, and Practice, pp. 12-13.

(FN21) Ibid., p. 13.

(FN22) Gary Krizanovic, Operational Art in Limited War Termination: The Bridge Between The Strategic And Operational Levels of War (Newport, RI: Naval War College, 16 May 1994), p. 8.

(FN23) Handel, War Termination-A Critical Survey, p. 18.

(FN24) John R. Cohn, The Role of Operational Pause in War Termination (Newport, RI: Naval War College, 17 June 1994), p. 3.

(FN25) Paul R. Pillar, Negotiating Peace. War Termination as a Bargaining Process (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), p. 22.

(FN26) Clarke, Conflict Termination: A Rational Model, p. 9-10.

(FN27) Allotey, et al., Planning and Execution of Conflict Termination, p. 15.

(FN28) Cited in ibid., p. 27.

(FN29) Cohn, The Role of Operational Pause in War Termination , p. 12.

(FN30) Krizanovic, Operational Art in Limited War Termination: The Bridge Between The Strategic And Operational Levels of War, p. 9.

(FN31) Jeffrey E. Fondaw, Conflict Termination-Considerations for the Operational Commander (Newport, RI: Naval War College, 16 May 2001), p. 6.

(FN32) Robert R. Soucy II, Kevin A. Schwedo, and John S. Haven II, "War Termination and Joint Planning,” Joint Force Quarterly, Summer 1995, p. 96.

(FN33) Thomas G. Mahnken, A Squandered Opportunity? The Decision to End The Gulf War (Newport, RI: Naval War College, unpubl. Paper, 2001), pp. 5, 3.

(FN34) Cohn, The Role of Operational Pause in War, pp. 11-12.

(FN35) Joseph McMillan, "Talking to the Enemy. Negotiations in Wartime,” Comparative Strategy, Vol II, Nr. 4, October-December 1992, pp. 450-51.

(FN36) Pillar, Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process, pp. 65-69.

(FN37) Cohn, The Role of Operational Pause in War Termination, p. 13.

(FN38) James W. Reed, "Should Deterrence Fail: War Termination in Campaign Planning,” Parameters (Summer 1993), p. 43.

(FN39) Fondaw, Conflict Termination-Considerations for the Operational Commander, p. ii.

(FN40) Michael R., Rampy, "The Endgame: Conflict Termination and Post-Conflict Activities”, Military Review, October 1992, p. 50.

(FN41) Cited in Cohn, The Role of Operational Pause in War Termination, p. 15.

(FN42) Strednansky, Balancing the Trinity: The Fine Art of Conflict Termination, pp. 6-7.

(FN43) Mario A. Garza, Conflict Termination: Every Conflict Must End (Newport, RI: Naval War College, 13 June 1997), p. 13.

(FN44) Adam Garfinkle, "Foreign Policy Immaculately Conceived,” Policy Review, August & September 2003, p. 69.

(FN45) Flavin, "Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success,” p. 98.

(FN46) Clarke, Conflict Termination: A Rational Model, p. 12.

(FN47) Flavin, "Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success,” p. 98.

(FN48) Handel, War Termination-A Critical Survey, pp .29-32.

(FN49) ”Cohen, Shelton Joint Statement on Kosovo After Action Review,” NATO Security Digest, No. 198, 14 October 1999, p. 6; Department of Defense, Report to Congress: Kosovo/Operation Allied Force After-Action Report (Washington, DC: Department of Defense, January 31, 2000), p. 7.

(FN50) NATO press release, 23 March 1999.

(FN51) Pillar, Negotiating Peace. War Termination as a Bargaining Process, p. 69.

(FN52) Department of Defense, Report to Congress: Kosovo/Operation Allied Force After-Action Report (Washington, DC: Department of Defense, January 31, 2000), pp. 8-9.

(FN53) Rios, Seeking A Final Victory: Creating Conditions For Conflict Resolution, p. 12.

(FN54) B.H. Liddell Hart, Strategy (New York, NY: Meridian, 2nd rev ed., 1991), p. 366.

(FN55) Allotey, et al., Planning and Execution of Conflict Termination, p. 26.

(FN56) Fred C. Iklé, Every War Must End (New York, NY: Columbia University Press, rev. ed., 1991), p. 11 (FN57) Griffith, War Termination: Theory, Doctrine, and Practice, pp. 15-16.

(FN58) Bruce W. Sudduth, Planning for Conflict Termination (Newport, RI: Naval War College, 19 May 1997), p. 12.

(FN59) Flavin, "Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success,” p. 100.

(FN60) Cited in Raymer, In Search of Lasting Results: Military War Termination Doctrine, p. 20.

(FN61) Edward A. Rice, Jr., The Operational Commander and War Termination on Favorable Terms (Newport, RI: Naval War College, 3 February 1989), p. 21.

(FN62) NATO press release, 23 March 1999.

(FN63) From prepared statement of William S. Cohen, Secretary of Defense, to the Senate Armed Services Committee on 1st April 1999.

(FN64) Fondaw, Conflict Termination-Considerations for the Operational Commander, p. 10.

(FN65) Garza, Conflict Termination: Every Conflict Must End, p. 2.

(FN66) Krizanovic, Operational Art in Limited War Termination: The Bridge Between The Strategic And Operational Levels of War, p. 12 (FN67) Ibid., p. 13.

(FN68) John R. Boulé, II, "Operational Planning and Conflict Termination,” Joint Force Quarterly, Autumn/Winter 2001-02, p. 99.

(FN69) Ibid., p. 100.

(FN70) Pillar, Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process, pp. 185-89 (FN71) Cohn, The Role of Operational Pause in War Termination, p. 14.

(FN72) Krizanovic, Operational Art in Limited War Termination: The Bridge Between The Strategic And Operational Levels of War, p. 10.

(FN73) Paul Seabury and Angelo Codevilla, War (New York, NY: Basic Book Publishers, 1989), p. 251.

(FN74) Pillar, Negotiating Peace. War Termination as a Bargaining Process, pp. 45-49.

(FN75) Soucy II, et al., "War Termination and Joint Planning,” Joint Force Quarterly, p. 100.

(FN76) Erich von Manstein, Lost Victories, edited and translated by Anthony G. Powell (Novato, CA: Presidio Press, 1982), pp. 152-53.

(FN77) Iklé, Every War Must End, p. 7.

(FN78) James Blackwell, Michael J. Mazar, and Don M. Snider, The Gulf War-Military Lessons Learned (Washington, DC: Government Printing Office, 1991), p. 47.

(FN79) Cited in Sudduth, Planning for Conflict Termination, p. 8.

(FN80) Ibid., p. 8.

(FN81) Fondaw, Conflict Termination-Considerations for the Operational Commander, p. 11.

(FN82) Flavin, "Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success,” p. 100.

(FN83) Ibid., p. 97.

(FN84) Ibid. , p. 101.

(FN85) Ibid., p. 102.

(FN86) Ibid., pp. 101-02 (FN87) Ibid., p. 97.

(FN88) John T. Fishel, Liberation, Occupation, and Rescue: War Termination and Desert Storm (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 1992), p. 69.

(FN89) Allotey, et al., Planning and Execution of Conflict Termination, p. 36.

(FN90) Reed, "Should Deterrence Fail: War Termination in Campaign Planning”, p. 49.

(FN91) Ibid., p. 49.

(FN92) Sudduth, Planning for Conflict Termination, p. 12.

(FN93) Richard H. Schultz, Jr., In the Aftermath of War: U.S. Support for Reconstruction and Nation-Building in Panama Following Just Cause (Maxwell, AFB, AL: Air University Press, 1993), p. 69.

(FN94) Timothy M. Thomas, Conflict Termination & Military Strategy (Newport, RI: Naval War College, 18 June 1994), p. 13.

(FN95) The Desert Storm Special Study Group, Certain Victory: The U.S. Army in the Gulf War (Washington, DC: U.S. Government Printing office, 1993), p. 111.

(FN96) Final Report to Congress, Conduct of the Persian Gulf War (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, April 1992), p. 96.

(FN97) Flavin, "Planning for Conflict Termination and Post-Conflict Success,” p. 99.

(FN98) Ibid., p. 100.